-

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

Aussi bon que les précédents.

votre commentaire

votre commentaire

-

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

Formidable! Quel délice de revoir ces acteurs qui nous manquent tant. Ils sont formidables! Un scénario génial, des acteurs au top et beaucoup d'humour.

votre commentaire

votre commentaire

-

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

Un film plein d'humour, bien filmé, bien joué. Bref, j'ai adoré. Les acteurs sont formidables.

votre commentaire

votre commentaire

-

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

Ce film est magnifique à tous les niveaux: Les Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol ont toujours été teintés d’une forme de nostalgie. En optant pour un classicisme absolu dans la réalisation ou dans la musique, Christophe Barratier ne trahit en aucun cas l’esprit de l’auteur.

Trente-deux ans après le dyptique La Gloire de mon père / Le Château de ma mère signé Yves Robert, Christophe Barratier (Les Choristes) s’est attelé au troisième tome de la saga romanesque à travers laquelle Marcel Pagnol évoque tour à tour son enfance, ses parents, ses souvenirs de lycéen… et sa difficulté à comprendre les filles. On retourne avec grand bonheur dans les collines du Garlaban, en pays d’Aubagne et d’Allauch, dans la bastide familiale des Pagnol où la famille se retrouve tous les ans.

Cette année est particulière, un cap pour le jeune Marcel, du haut de ses onze ans, qui, en cet été de 1905, finit ses études primaires et va bientôt intégrer le lycée (6e) à Marseille. Mais pour l’heure c’est le temps, enfin, des grandes vacances pour l’enfant de la ville. Trois mois de liberté et d’intenses aventures l’attendent : sillonner les collines, formidable terrain de jeux, d’expériences de chasse et de complicité partagée avec son ami Lili. Mais ce sera aussi l’été des premiers émois amoureux, des jeux de séduction, et de l’apprentissage des différences de classe sociale.

Cette année, les vacances à La Treille se poursuivent, mais ne se ressemblent plus : Lili doit travailler aux champs avec son père, il est beaucoup moins disponible pour poser des pièges, vadrouiller dans les chemins ou faire des cabanes. Marcel se retrouve plus souvent seul, et fait la rencontre d’Isabelle Cassignol, fille d’un correcteur d’imprimerie qui écrivait des épopées symbolistes sous le nom de Montmajour. Entré dans un univers farfelu et romanesque, Marcel est subjugué, et se laisse embarquer par Isabelle jusque dans des jeux de soumission. Il trahit alors – provisoirement – l’amitié de Lili pour l’illusion de l’amour… À la fin de l’été, il entre dans l’enseignement secondaire au lycée Thiers de Marseille, c’est aussi l’entrée en scène de l’inénarrable Lagneau…

Christophe Barratier donne une plus grande place aux femmes : Augustine, la mère, est plus présente, plus charismatique que dans le dyptique d’Yves Robert. Il est aussi question dans le récit de Fifi, féministe avant l’heure, et de réunions secrètes entre femmes où on cause droit de vote et juste place auprès des hommes… Mais le film magnifie avant tout les paysages, qui sont bien plus qu’un décor : la garrigue est un personnage à part entière de l’histoire, avec ses couleurs, ses odeurs, ses secrets… Les courses-poursuites dans les collines, sous l’immensité du ciel, font naître chez le spectateur un sentiment d’immersion assez troublant.

Pagnol a connu un très grand succès avec les deux premiers tomes de ses Souvenirs d’enfance (360 000 exemplaires vendus en 1960), avant de se lancer dans l’écriture (pas forcément prévue) du Temps des secrets. Le temps des secrets, « c’est le moment, dira-t-il, où les petits garçons ne disent pas tout à la maison et commencent à avoir leurs idées personnelles, et leur petite vie secrète. Et naturellement, le premier secret, et le plus grand, c’est quand il tombe amoureux de la fille des voisins. »

C’est une belle occasion de humer à nouveau les riches senteurs de l’univers de Pagnol, pour un retour en enfance, une bulle d’oxygène, une bourrasque au parfum de farigoule… Un conseil : profitez de cette nouvelle adaptation pour faire découvrir Marcel Pagnol à vos enfants ! votre commentaire

votre commentaire

-

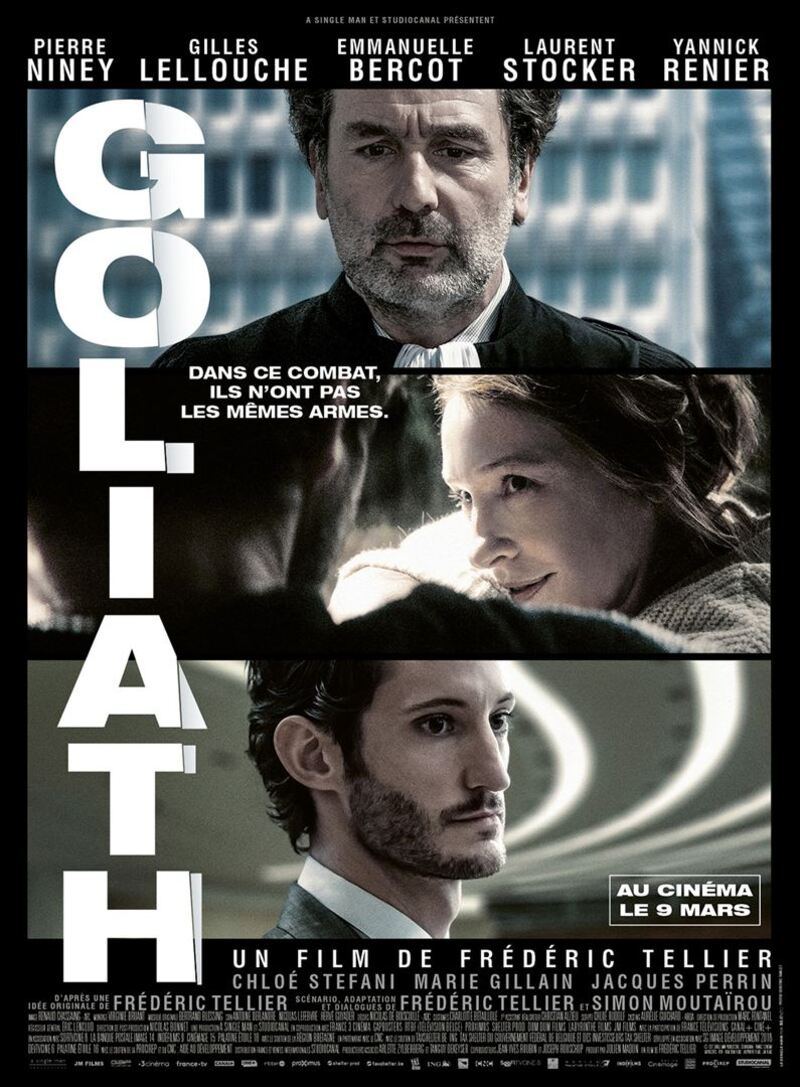

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

C'est le premier film que j'ai vu après deux ans de disette!! Et je n'ai pas été déçu.

Comme chantait Leprest, « tout c’qu’est dégueulasse porte un joli nom ». Imaginons par exemple celui d’un pesticide, massivement utilisé dans les jardins, les champs et à proximité des habitations et des écoles, « probablement » responsable selon l’OMS de la maladie et des décès des agriculteurs qui le manipulent comme de leurs voisins… tiens, tiens… ça ne vous rappelle rien ? Pour plus de commodités, les scénaristes de Goliath ont pris soin de remplacer le déjà joli mot de « Glyphosate », de sinistre mémoire, par celui, inventé, de « Tétrazine ». Principalement pour ne pas titiller de trop près la fibre judiciaire de certains géants de l’industrie chimique – assez chatouilleux sur l’utilisation de leur nom ou celui de leurs produits, associés à des questions de santé publique. Mais afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté, il est précisé en ouverture que le film, œuvre de fiction, est « inspiré de faits réels ». Et que quiconque reconnaitrait dans les personnages et les situations narrées des histoires bien réelles ne se tromperait évidemment pas.

Le film s’ouvre sur le procès pour la reconnaissance comme une maladie professionnelle du cancer, très « probablement » causé par la Tétrazine (quoi d’autre ?), qui a emporté Margot, une jeune agricultrice. Procès contre la « mutuelle santé », qui se défend bec et ongles pour éviter l’indemnisation à laquelle cette reconnaissance donnerait droit. Procès mené par Lucie, la compagne de Margot : pour comprendre, pour la vérité, pour la morale… Mais la morale est une notion fragile qui ne pèse pas bien lourd dans la balance de la justice – et malgré l’engagement de son avocat, Lucie n’a pas gain de cause. Pour cela, il aurait simplement fallu que la nocivité de cette saloperie de Tétrazine, qui a eu raison de Margot, soit indiscutablement reconnue. Or, comme par hasard, il se trouve toujours une étude, un article rédigé par une sommité scientifique, pour instiller le doute, remettre en cause les conclusions unanimes d’une armada de chercheurs de renom. Tant pis s’il est avéré que cette voix discordante est financée par les industriels mis en cause. Subtilement maniée par de malins lobbyistes, martelée médiatiquement sous forme d’éléments de langage simplistes, elle suffit à faire vasciller l’opinion publique et ébranler la certitude des juges.

Le lobbyiste, c’est par exemple Mathias. Élégant, élancé, perçant, redoutable rhétoricien, sa belle petite gueule au sourire carnassier dissimule à peine un professionnel froid et calculateur. Stratège mercenaire, expert des questions environnementales dont il sait à la perfection retourner les enjeux, il est appointé par l’un de ces mutliples cabinets de « conseil » qui gravitent sans relâche dans les sphères du pouvoir, des cabinets ministériels aux parlements, avec pour mission d’en infléchir la politique au profit de leurs commanditaires. Quel qu’en soit le coût et quels que soient les moyens employés. S’attaquer à la Tétrazine, comme va le faire avec ténacité Patrick, l’avocat de Lucie, c’est se retrouver confronté à Mathias et à ses méthodes radicales qui ne s’embarrassent ni de préjugés moraux, ni de décence.

Patrick, Lucie, Mathias, Margot, France, Paul, Zef, Vanec… Totalement investis sous la caméra précise, sans esbroufe, de Frédéric Tellier, emmenés par un Gilles Lellouche et un Pierre Niney absolument impeccables, les comédiens campent une galerie de personnages plus que crédibles : familiers. Leurs histoires entrecroisées tissent la trame d’une histoire qui est clairement la nôtre. Pour mémoire : le glyphosate est, depuis 2015, considéré comme « cancérogène probable » par l’OMS. Emmanuel Macron, qui s’était engagé pour une interdiction du glyphosate « au plus tard dans trois ans », a reconnu avoir « échoué sur ce sujet ». La Commission européenne avait accordé en 2017 une autorisation de cinq ans pour son utilisation, qui expire en décembre 2022. Comme dans le film, les industriels qui le fabriquent ont déjà demandé son renouvellement. Goliath est un thriller passionnant, une œuvre chorale épatante – et un film d’utilité publique. votre commentaire

votre commentaire

-

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.Si nul que je suis parti avant la fin. Scénario plat, pas très bien filmé et ennuyeux au possible.

votre commentaire

votre commentaire

-

Après deux ans sans cinéma, je suis retournée voir plusieurs films!!!!

C'est le bonheur absolu!

votre commentaire

votre commentaire

-

-

Voilà le cinéma comme je l'aime!!! Le film en lui-même est magnifique et en plus, on apprend quelque chose!!

scénario: 19/20 acteurs: 19/20 technique: 19/20 note finale: 19/20

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...

HoLoDoMor… Quatre syllabes, quatre notes échappées d’un requiem secret, que murmurent les morts aux oreilles des vivants, qui sonnent comme un remords, une peine interdite, un chagrin sans paroles, puisqu’aussi bien les grandes douleurs sont muettes, surtout lorsqu’elles sont tues d’une balle en pleine tête.

Quand en 1933 Gareth Jones entreprend d’enquêter sur l’incroyable développement économique de l’URSS alors que le reste du monde capitaliste subit les affres de la Grande Dépression, il n’a jamais entendu prononcer ce mot mystérieux ; mais au delà de l’empathie qu’il éprouve pour la Patrie des Travailleurs, et sa conviction que la Grande Bretagne devra s’allier à elle face à la menace hitlérienne, une question le taraude : comment diable une nation majoritairement paysanne peut-elle financer les gigantesques travaux d’industrialisation à marche forcée du premier plan quinquennal ? Qui paie et avec quoi ?

Armé de son culot, de son Leica et d’une lettre d’accréditation signée du Premier Ministre Lloyd George, Jones débarque à Moscou bien décidé à décrocher une interview de Staline en personne, mais il lui faudra vite déchanter : baladé par les officiels, éconduit par le directeur du bureau du New York Times, surveillé par les agents du Guépéou, il comprend qu’il a mis le doigt sur une question sensible. Faussant compagnie à ses anges gardiens, il pénétre dans une région interdite aux touristes, au journalistes et aux curieux : l’Ukraine, grenier à blé des Soviets, « l’or de Staline »… L’or des morts…

Aujourd’hui connu sous le nom de Grande Famine, provoquée sciemment par le Maître du Kremlin pour servir ses desseins économiques (la mutation industrielle) et politiques (la mise à genou d’un pays-satelllite vital mais rebelle), l’Holodomor demeure dans l’angle-mort des génocides du xxe siècle, qui n’en fut pas avare. En racontant l’histoire vraie de Gareth Jones, sorte de Tintin au Pays des Soviets, un peu naif, un peu boy-scout, maladroit avec les femmes mais intransigeant sur les questions éthiques, Agnieszka Holland place le spectateur dans la peau de Candide, celui qui regarde le monde avec des yeux de nouveau-né, sans calcul ni hypocrisie. Alors quand Jones soulève enfin le voile drapant ces villages Potemkine, et que la réalité lui saute au visage avec la sauvagerie d’un fauve affamé, nous sommes frappés comme lui par l’horreur de ce qu’il découvre, et soulevé par la même rage à rétablir l’honneur des millions qui furent trois fois tués : la première fois par la faim, la deuxième fois par le mensonge, la troisième fois par l’oubli.

Car le vrai Gareth Jones a témoigné en vain de ce qu’il avait vu : harcelé et ridiculisé par la puissance de la Propagande qui usa de tous ses relais pour le décrédibiliser, sa voix se fit inaudible, et on l’oublia. Ce qui nous renvoie à d’autres tragédies, d’autres génocides et d’autres silences, qui nous parlent encore aujourd’hui ; et si le message n’était pas assez clair, Agnieszka Holland place ouvertement son film sous les auspices de George Orwell, dont elle fait ici un personnage secondaire, coryphée discret dont les citations extraites de son chef d’œuvre La Ferme des animaux forment autant de commentaires aussi acerbes qu’implacables sur la funeste aventure qu’est en train de vivre Mr. Jones, et avec lui le reste de l’humanité… Et c’est pourquoi au-dessus des plaines d’Ukraine les corbeaux croassent encore : HoLoDoMor… votre commentaire

votre commentaire

-

Une heureuse surprise. Une comédie réussi où on ne s'ennuie pas une seconde. Cette vieille opposition du clown blanc et de l'Auguste reste très efficace, surtout quand les acteurs semblent bien s'y amuser eux-mêmes... une comédie intergénérationnelle qui offre son lot de joutes verbales, de chamailleries et de situations cocasses. Quatre-vingt-dix minutes après avoir craint (et prévu) le pire, on se lève heureux après avoir passé un très bon moment au cours duquel humour et bons sentiments ne sombrent jamais dans le pathos attendu. Les acteurs sont top.

scénario: 17/20 acteurs: 17/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce film est une totale réussite!!! Le scénario est génial, les dialogues sont plein d'humour, les acteurs sont au top de leur forme etc... je vous le recommande vivement.

scénario: 18/20 technique: 18/20 acteurs: 18/20 note finale: 18/20

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Féministe, Martin Provost ? De film en aiguille, il défend en tout cas la cause féminine avec panache et simplicité, sans forfanterie ni emphase : Le Ventre de Juliette, Séraphine, Où va la nuit, Violette, Sage femme… il aura offert aux plus grandes actrices françaises des rôles magnifiques, de très beaux personnages à incarner. Il a l’art de magnifier les parcours singuliers et exaltants des héroïnes de l’ombre, des égéries inconnues, résistantes par besoin viscéral, vital. La Bonne épouse, film plus choral (dans tous les sens du terme, comme vous l'entendrez in fine) est de la même trempe ! Il ne laisse aucune de ses protagonistes à la traîne, même les plus secondaires. C’est un véritable régal de voir l’excellente Juliette Binoche se prêter au jeu de s’appeler « Paulette » et de s’élancer sans retenue sur les chemins de cette comédie loufoque mijotée aux petits oignons, à une époque où il était mal vu que la femme portât culotte, autrement dit pantalon.

Nous sommes donc en des temps que les post soixante-huitards ne peuvent pas connaitre. Ceux, pas si reculés, où l’on pensait que les femmes « impures » avaient le pouvoir, quelques jours par mois, de faire tourner le lait des vaches et la mayonnaise… C’était le temps des culs bénis, des grenouilles de bénitier, des trousseaux de mariage qui permettaient de détrousser d’innocentes jeunettes et de les garder à sa solde, ad vitam aeternam. La femme était faite pour l’homme, comme le cheval pour le cow-boy dans les westerns en noir et blanc et les caries pour les enfants qui ne se brossaient pas les dents. L’ordre était bien établi, mais… quand même, pour s'assurer qu’il continue de l’être et que les femelles humaines ne prennent pas un mauvais tournant, on avait inventé, dès 1873, l’enseignement ménager. Et comme dirait l'autre, c'était du lourd !

Nous voici rendues au sein de la prestigieuse École Ménagère Van Der Beck qui, sous la houlette de Paulette/Juliette, se consacre à enseigner à des générations de donzelles comment devenir la perle des ménagères, proprette mais coquette, toujours prête à se soumettre aux désirs de son futur mari. Ici, dans cette maison de maître perdue en pleine campagne, éloignée des rumeurs de la ville, on en viendrait presque à oublier que le sexe faible a obtenu le droit de voter. On se donne deux ans d’immersion totale pour transformer les plus récalcitrantes pensionnaires en parangons d’abnégation. Pour seconder dans sa noble mission notre directrice Paulette, à la mise en plis et au tailleur impeccables, il faut rien de moins que deux assistantes de choc : une belle sœur (l’extraordinaire et lunaire Yolande Moreau) et une bonne sœur (Noémie Lvovsky, impayable en religieuse de combat). Voilà un trio aussi génial qu’infernal, constitué de maîtresses femmes, mais néanmoins asservies. Car le tableau ne serait pas complet sans évoquer le patriarche du pensionnat, Monsieur Van Der Beck lui-même. Quel est son rôle là dedans ? À part mater en cachette les formes rebondies des jeunes filles en fleur, il ne sert pas à grand chose et il ne servira définitivement plus à rien quand une fausse-route lui coupera pour de bon le caquet. Notre sainte trinité de professeures éplorées, corsetées de principes, se retrouvent tétanisées à l’idée de se retrouver seules à la barre. Mais ce qui leur semblait être la mer à boire va vite s’avérer être un tremplin vers l’émancipation et la liberté !

Et quand même, finissons par un petit clin d’œil aux hommes. Tant François Berléand, en vieux vicelard mou du genou, qu’Édouard Baer, qui incarne le plus craquant des notaires, contribuent à rendre le scénario encore plus croustillant. En 1971 toutes les écoles ménagères avaient disparu. Tout fout le camp ! votre commentaire

votre commentaire

-

Un très beau film même si le titre est extrêmement trompeur. C'est l'histoire d'un recteur qui essaie de résister.

scénario: 18/20 acteurs: 18/20 technique: 18/20 note finale: 18/20

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

Avec Lettre à Franco, Alejandro A Ici à Salamanque, Miguel de Unamuno, vénérable doyen de la faculté, grand homme sage à la barbe blanche, est à l’image de sa ville : pendu aux lèvres de l’Histoire. Cet écrivain célèbre pour ses prises de position pleines de contradictions mais courageuses, parfois même si périlleuses qu’elles l’ont déjà contraint à s’exiler, voit d'un fort bon œil la reprise en main du pays par un gouvernement militaire. Depuis le temps qu’il proclame qu’il faut remettre de l’ordre ! Les citoyens autour ont beau trembler, les camions ont beau déverser des flots de soldats dans les rues, la rumeur de l’assassinat de Federico Garcia Lorca a beau se répandre… Unamuno est tellement sûr de son fait qu’il refuse de changer d’un iota ses habitudes. Quand sonne l’heure du sempiternel café, inconscience ou courage (l’une est parfois proche de l’autre), le voilà qui attrape sa canne (il a alors 72 ans), coiffe son éternel chapeau et entame son rituel circuit quotidien. Première étape de ce catholique convaincu ? Débaucher le pasteur protestant de son office… Seconde étape : débusquer cet indécrottable communiste de Salvador Vila. Voilà trois hommes aux idéaux diamétralement opposés réunis, prêts à se livrer de passionnantes joutes verbales, à refaire le monde en s’engueulant copieusement au café du coin… Mais très rapidement, au fur et à mesure que le ton monte, que les coups de feux se rapprochent, que les corps disparaissent, il va devenir de plus en plus difficile pour Miguel de Unamumo de maintenir ses positions. Il lui faudra bientôt redéfinir son camp… D’autant plus vite quand Franco, fraîchement débarqué dans la cité, va le convoquer…

menábar revient vers ses racines ou plutôt vers les racines du mal. La petite enfance du réalisateur, fils d’une mère espagnole et d’un père chilien contraints de se jeter dans les griffes de la dictature franquiste en fuyant celle de Pinochet en 1973, aura été marquée par l’empreinte du totalitarisme. On comprend d’autant mieux ses légitimes inquiétudes quand il déclare : « L’expression « Alors que dure la guerre » (qui est le titre original du film) signifie deux choses. D'une part, elle fait partie d'un document signé par les Nationalistes au début de la guerre et qui a joué un rôle clé dans la prise du pouvoir de Franco, et a permis son installation durable. C’est aussi une phrase que je trouve très actuelle et qui s’adresse plutôt aux spectateurs : l’état de guerre est permanent. Aujourd’hui, on assiste à une résurgence des mouvements fascistes, notamment en Europe. Dans ce sens, le film parle autant du présent que du passé. »

Le récit débute le 19 juillet 1936, le jour où l’état de guerre est officiellement décrété dans toute l’Espagne suite au soulèvement fomenté par une clique de généraux dont fait partie Francisco Franco. Mais la guerre idéologique a débuté bien en amont. La Sanjurjada (tentative de coup d'État du général Sanjurjo en août 1932), dont Franco s’était prudemment tenu éloigné, a posé les jalons de ce qui déchirera le pays pendant de longues décennies.

Non seulement Lettre à Franco a le mérite de rendre palpable la tension de cette période charnière, incertaine et agitée qu’est la montée du franquisme, très habilement et en évitant les écueils du manichéisme, mais il donne à voir le caudillo avant qu’il ne réécrive et instrumentalise sa propre légende. Difficile de comprendre ce que recèle le cerveau de cet être insondable, faussement calme, réservé. Capable de bravoure lors de ses campagnes au Maroc, puis de la plus grande lâcheté quand il s’agissait de faire assassiner des innocents… Un gars d’apparence banale dont certains ne se méfiaient pas tandis que d’autres, plus perspicaces, le redoutaient. 1 commentaire

1 commentaire

-

Ce film est une pure merveille!! Tout est réussi: le jeu des acteurs, le scénario, la techniqu. les problèmes de la Tunisie contemporaine sont évoqués avec beaucoup de délicatesse et d'humour. Les dialogues sont particulièrement réussis. Magnifiquement porté par Golshifteh Farahani, dans le rôle d’une psychanalyste, le premier film de Manele Labidi est plein de fraîcheur.

scénario: 19/20 technique: 19/20 acteurs: 19/20 note finale: 19/20

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer…

La scène d’introduction – quiproquo autour du célèbre portrait photographique de Sigmund Freud portant la chéchia rouge, le couvre-chef traditionnel tunisien – dit bien d’emblée toute la fantaisie de ce film, et tout l’humour de sa pétillante héroïne, Selma, fraîchement débarquée de Paris pour installer son divan à Tunis ! Car n’en déplaise aux langues de vipères, aux oiseaux de mauvaise augure et autres sceptiques locaux qui jurent par le Saint Coran qu’il n’y a pas besoin de psy dans ce pays, Selma est bien décidée à installer son cabinet de thérapeute sur le toit terrasse de la maison de son oncle. Et y a fort à parier que les Tunisiennes et les Tunisiens, en pleine crise existentielle post-révolution, ont bien des choses à lui dire.

Car oui, dans cette Tunisie d’après Ben Ali, la parole, muselée pendant des années de dictature, se libère et le pays redevient bavard, dans un élan un peu chaotique où tout se bouscule : les angoisses du passé, la peur de l’avenir, les désirs et les rêves qui peuvent à nouveau se raconter.

Il y a l’imam à qui l’on reproche de ne pas avoir laissé pousser sa barbe, le boulanger tumultueux qui adore se travestir et aimerait comprendre et assumer cette étrange pratique. Il y le trentenaire « pot de colle » aux allures de gros bébé qui ne veut pas quitter sa maman chérie d’une semelle, et la tourbillonnante Baya qui excelle dans l’art de la mise en plis mais est prise de nausées dès qu’elle pense à sa mère. Il y aussi l’oncle qui dissimule de l’alcool dans des cannettes de coca, habitude prise sous Ben Ali dont il n’arrive pas à se débarrasser. Et la jeune cousine qui rêve de Paris et montre ses seins façon Femen en plein cours d’éducation religieuse… Même le jeune policier se fait un devoir de répéter haut et fort que c’en est fini des décennies de bakchichs et qu’il est temps de retrouver des règles de bonne conduite pour reconstruire la nation.

Selma va imposer son art et ses manières, même s’il lui faudra aussi faire preuve d’ingéniosité et d’un sens aigu de la négociation quand il s’agira de montrer patte banche aux autorités, pas vraiment ravies de voir une jeune Franco-tunisienne proposer à ses concitoyens de venir s’allonger sur son divan, rideaux fermés !

Sans jamais tomber dans une vision caricaturale de la psychanalyse, ni dans les clichés exotiques pour parler de la Tunisie, Un divan à Tunis est un délicieux cocktail d’intelligence, de drôlerie et d’émotion qui raconte, l’air de rien, l’état d’un pays entre l’élan de modernité et le poids des traditions, entre les vieux réflexes d’un temps révolu et le besoin de se construire un avenir meilleur. Un pays qui a besoin de parler, de panser ses blessures, de ne rien renier de son histoire mais d’aller de l’avant. Un pays que l’on découvre en pleine ébullition, avec une jeunesse dynamique, un peuple déboussolé qui se cherche pour le meilleur, ayant laissé le pire dans le rétroviseur. Bref, le patient idéal pour commencer une thérapie. Et si la thérapeute a les traits sublimes et le charisme de la belle Golshifteh Farahani, ça promet !

Il y a dans ce film une joie et une énergie communicatives, un humour que l’on trouve habituellement dans les comédies italiennes des années 60/70 plutôt que dans le cinéma qui nous vient de l’autre côté de la Méditerranée, et c’est très réjouissant ! Une pépite ensoleillée en plein cœur de février. votre commentaire

votre commentaire

-

Il y avait longtemps que je n'avais vu un tel navet. Le temps de chacun étant précieux, je ne suis pas resté jusqu'à la fin. C'est d'un ennui mortel.

scénario: 5/20 acteurs: 5/20 technique: 12/20 note finale: 5/20

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin d’Adrien sera semé d’embûches.

votre commentaire

votre commentaire

-

Encore une merveille!! Huitième film de fiction jamais produit au Soudan, "Tu mourras à 20 ans" invite le spectateur à redéfinir la poreuse frontière entre la vie et la mort. Un film rare, intense et d’un courage inouï, qui ose défier la pensée conformiste de toute une société. Un premier long-métrage fort, beau et riche sur la confiscation d’un avenir et l’instrumentalisation des croyances. Tu mourras à vingt ans, premier long-métrage soudanais de fiction depuis plus de deux décennies, propose une envoûtante fable initiatique et politique. Avec des acteurs et une mise en scène magnifiques de tenue et d’éclat, [le film] s’arroge le pouvoir de nous embarquer dans une tout autre façon de sentir le monde et d’appréhender la vie.

scénario: 19/20 acteurs: 19/20 technique: 19/20 note finale: 19/20

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Alors que Sakina et son mari Alnoor présentent leur fils Mozamil à une cérémonie de baptême soufiste, un derviche s'évanouit. La sentence est sans appel : l'enfant mourra quand il atteindra l'âge de vingt ans. Se sentant maudit, le père décide de s'exiler plutôt que de supporter le poids de cette prédiction. Sakina élève donc seule son fils : elle le couve et le protège de tout ce qui pourrait risquer sa vie avant l'heure choisie par le prophète, ainsi que des autres enfants qui le moquent et le harcèlent. Mozamil ne trouve du réconfort qu'à l'école coranique où il se passionne pour les écritures, et auprès de Naima, une voisine de son âge qui lui témoigne une tendresse sans faille. À dix-neuf ans, Mozamil reste un garçon réservé qui accepte son destin avec docilité. Sa rencontre avec Suleiman, esprit libre passionné de cinéma revenu vivre au village, va ébranler ses certitudes. Le temps passe pourtant inexorablement et la date fatidique approche... Un jour, Muzamil a 19 ans....

S'il est seulement le huitième long-métrage de fiction produit au Soudan, Tu mourras à 20 ans est néanmoins un film à la mise en scène sobre et maîtrisée, qui mêle habilement le réalisme de la vie quotidienne au poids des croyances religieuses. Derrière une narration ménageant subtilement le suspense annoncé par le titre, Amjad Abu Alala délivre un message politique dénonçant le dogmatisme et le déterminisme : un premier film en forme d'appel à la liberté et la découverte d'un cinéaste prometteur.

Parfois de grands pays s'éveillent à la vie et à la démocratie tout en s'éveillant au cinéma. Le Soudan était ainsi, depuis de longues décennies, absent aussi bien de nos écrans que de nos imaginaires. Le Soudan, pour ceux qui sont un minimum informés, se résumait à une sombre dictature où régnait la charia, et que l'on soupçonnait d'être un des états financeurs du terrorisme international. Mais les Soudanais, après avoir subi pendant presque trente ans le joug du sinistre Omar El Bechir, ont enfin réussi à faire chuter le vieux dictateur. Ils sont donc petit à petit revenus à la vie, et au cinéma : il faut rappeler que l'art cinématographique était vivace dans le Soudan marxiste des années 1960/1970. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si, en quelques semaines, deux films soudanais arrivent sur nos écrans. Nous avons programmé le premier en décembre : Talking about trees, merveilleux documentaire sur quatre papys cinéastes et cinéphiles qui tentent avec humour et détermination de rouvrir un vieux cinéma en plein air, entre tracasseries administratives et moralisme islamiste tatillon. Et le second nous arrive en février, une fiction cette fois : Tu mourras à vingt ans, un beau conte au réalisme magique qui est aussi une parabole du réveil démocratique.

Le héros du film s'appelle Muzamil, et c'est un garçon qu'une malédiction frappe dès sa naissance. Au grand malheur de ses parents, un cheikh soufi en visite dans leur village, dans l’état agricole d’Al-Jazira, leur annonce que le garçon mourra lorsqu'il atteindra l'âge de vingt ans : en effet, un de ses derviches tombe inconscient après avoir adressé les louanges « Gloire à Dieu, Vingt », ce qui est le signe indiscutable de la mort prématurée qu'il prophétise. Toute l'enfance et l'adolescence de Muzamil vont être conditionnées par la prédiction : son père, triste et impuissant, s'en va chercher du travail à la ville puis à l'étranger, le laissant seul avec sa mère qui porte dès lors perpétuellement le deuil. Celui que l'on appelle dans le village « l'enfant de la mort » va lui même se résigner à sa fin prochaine et se plonger dans l'étude du Coran.

Mais il y a Naïma, une jeune femme qui aime Muzamil depuis l'enfance et qui est bien décidée à vivre son amour, quelle qu'en soit l'issue. Et puis survient un homme d'âge mûr, Suleiman, qui a vécu à l'étranger et qui est revenu au village tout en restant à l'écart. Tout chez cet homme représente la liberté et l'indifférence face aux traditions : il se fait livrer de l'alcool en cachette, vit avec une femme libre, probablement ancienne prostituée et chanteuse… Et, miracle, Suleiman va faire découvrir à Muzamil, à travers quelques bobines conservées, le cinéma d'autrefois, et avec lui le Soudan libre des années 60/70. Toute la saveur du paradoxe réside dans le fait que c'est un vieil homme, dans la dernière ligne droite de sa vie, qui représente modernité et liberté alors que le jeune homme avait fini par accepter le sort inéluctable que lui réservait une tradition intangible.

Et de fait on peut deviner que le combat du cinéaste pour la liberté s'incarne dans le personnage de Suleiman. Mais Amjad Abu Alala filme aussi avec infiniment de beauté et de tendresse les rituels et les couleurs de la ruralité soudanaise, et dessine le portrait de personnages extrêmement simples et touchants, à l'image des parents de Muzamil, profondément attachés à leurs croyances mais tout aussi profondément bienveillants et aimants. Comme si le le réalisateur soudanais voyait le futur de son pays dans un (r)éveil critique de ses citoyens sans pour autant faire table rase d'une culture millénaire. votre commentaire

votre commentaire

-

Un très beau documentaire sur l'absence de femmes à Hollywood. Le documentaire de Tom Donahue, dense en informations, expose sans concession les chiffres et les faits augmentés des témoignages d’une centaine de femmes de cinéma et des médias, célèbres ou non, aux États-Unis. Un constat édifiant d’une inégalité criante à briser de toute urgence. mais le réalisateur est un homme! Un comble....

scénario: 18/20 technique: 18/20 note finale: 18/20

Tout peut changer est un documentaire qui révèle ce qui se cache derrière l'une des aberrations de l'industrie du cinéma américain : la sous-représentation des femmes à Hollywood. Le réalisateur Tom Donahue met en avant des décennies de discrimination à l'égard des femmes derrière et devant la caméra, grâce notamment à une méthode inédite d’étude des données chiffrées, avec, à l’appui, des centaines de témoignages accablants. Plus important encore, le film cherche et propose des solutions qui vont au-delà de l'industrie du cinéma et bien au-delà des frontières américaines, à travers les témoignages de nombreuses voix d'Hollywood, dont Meryl Streep, Cate Blanchett, Natalie Portman, Reese Witherspoon, Sandra Oh, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz, Shonda Rhimes, ou encore, Geena Davis, également productrice exécutive du film ; pour mettre en exergue ce qui peut et doit changer.

« Tant que les femmes sont caricaturées, tenues à l'écart, stéréotypées, hyper-sexualisées – tant qu'on ne leur propose pas de rôles forts ou qu'elles sont simplement absentes des écrans –, le message est clair : les femmes et les jeunes filles n'ont pas la même importance que les hommes et les garçons. Cette situation a un impact considérable sur le secteur et la société dans son ensemble. » Geena Davis

Ce film est essentiel à voir, à revoir et à montrer. Pourquoi ? Parce qu'il parle des représentations et de la manière dont elles constituent des modèles indispensables à la construction des individus. Les femmes sont sous-représentées à Hollywood, dans tous les corps de métier, et également à l'écran. Elles sont généralement cantonnées à des seconds rôles, elles véhiculent souvent des stéréotypes associés à leur genre, les narrateurs sont rarement des narratrices, les héros dans les contenus pour enfants sont rarement des héroïnes... Ces affirmations sont quantifiables et c'est le travail que fournit le Geena Davis Institute, créé par la célèbre actrice, qui répertorie depuis vingt ans des données précises sur la représentation des femmes et des hommes dans le secteur du divertissement. Les résultats sont édifiants... Comment dans ces conditions, les petites filles peuvent-elles se projeter occupant des postes à responsabilités dans leur future vie adulte ou se sentir capables de changer le monde ? La culture américaine inonde l'ensemble de la planète et représente la plus grosse part de la consommation culturelle mondiale. La question de la place des femmes au sein de cette industrie devient alors essentielle pour espérer lutter contre les inégalités entre les sexes.

votre commentaire

votre commentaire

-

Un très beau film même si on peut regretter que la fin ne soit pas à la hauteur: on ne sait pas ce que devient l'héroïne. Les actrices sont formidables. Présenté au Festival de Cannes, ce beau film de femmes épouse le dilemme intenable que doivent affronter les filles-mères, toujours bannies dans le Maroc d’aujourd’hui. Ce film nous montre également le triste sort des femmes au Maroc.

scénario: 17/20 acteurs: 18/20 technique: 18/20 note finale: 17/20

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.

Il est des souvenirs aussi lumineux que douloureux, qui laissent à tout jamais des traces impérissables. C’est un de ceux-là qui a conduit Maryam Touzani à réaliser cette première fiction. Avec dignité, humblement, il lui confère sa puissance discrète. Une part d’âme plane entre les images, impalpable, mais ô combien présente. Elle rend le récit, finement tissé de menus détails émouvants, infiniment universel. On aimerait pouvoir se lover parmi ses personnages, les étreindre physiquement, touchés par une forme de grâce qui émane de chaque plan. On en ressort affamés d’humanité et de gourmandises, tant la cuisine devient une protagoniste essentielle du récit, celle par laquelle les sentiments osent s’exprimer quand les mots viennent à manquer.

Dans les rues surpeuplées de Casablanca, Samia n’est qu’une silhouette anonyme parmi les anonymes. Pourtant son ventre rond la condamne à la désapprobation populaire avant même qu’elle n’ouvre la bouche. Une jeune fille engrossée jusqu’aux yeux, qui erre à la recherche d’un boulot, c’est du plus mauvais genre. L’absence d’un mari protecteur à ses côtés la condamne au mieux à l’indifférence générale, au pire aux quolibets et au rejet. Nul n’a pitié de son teint pâle et fatigué. Elle a beau se montrer vaillante, déterminée à accomplir n’importe quelle tâche, personne ne la dépanne, surtout pas les femmes, comme si sa disgrâce risquait d’éclabousser ses bienfaitrices.

Quand elle frappe exténuée à la porte d’Abla, d’une vingtaine d’années son aînée, cette dernière ne se montre pas plus tendre. Elle l’est d’autant moins que son quotidien de mère célibataire l’a rendue dure et rêche. La loi de la survie est rude et ne laisse pas de place à la sensiblerie, ni aux bons sentiments. Il n’y a pas de solidarité qui tienne quand tendre la main équivaut à risquer de se noyer en même temps que le naufragé à sauver. Abla est une femme lasse. Même le regard plein de compassion de sa fillette de huit ans, Warda, qui semble supplier de ne pas laisser l’inconnue à la rue, ne la fera pas ployer. Elle la rabroue aussi sec, lui intimant l’ordre de filer au lit et de se concentrer sur son avenir, autrement dit sur ses devoirs.

Pourtant cette nuit-là, Abla se tourne et se retourne sur sa couche, incapable de trouver le sommeil. N’y tenant plus, elle entrouvre ses volets. Quand elle aperçoit Samia réfugiée sous un porche juste en face de chez elle, son sang ne fait qu’un tour. Son premier réflexe est d’aller lui aboyer dessus, comme si cela la préservait de sa sensibilité. Mais dans le fond, on se doute qu’elle ne résistera pas bien longtemps…

Lubna Azabal, dans le rôle d’Abla, et la moins confirmée Nisrin Erradi dans le rôle de Samia excellent à nous entraîner dans l’univers feutré et complexe de ces deux très belles figures de femmes. Dès les premiers instants, c’est un duo d’actrices formidable qui se forme à l’écran, on devrait même dire un trio tant la gamine qui interprète Warda est craquante, avec son sourire plein d’empathie et de bienveillance. Elle fait contrepoint au monde des adultes, tellement pétri de convenances qu’il en oublie sa simple humanité. Ensemble ces trois-là vont progressivement sortir des partitions imposées par une société patriarcale écrasante et commencer à improviser leurs propres notes discrètes, à leur mesure. Samia, à force de patience, d’observation, de courage, va imposer sa présence dans la maisonnée. Elle réveillera la flamme étouffée par les cendres, dépoussièrera les vieilles recettes oubliées de la petite échoppe d’Abla, introduira une sensualité charnelle dans ses pâtisseries que tout le quartier désormais s’arrachera. Elle obligera même son hôtesse à réécouter les musiques qui lui vrillent le cœur, à regarder à nouveau autour d’elle, à oser s’octroyer quelques instants de bonheur… votre commentaire

votre commentaire

-

Un film inutile dont on peine à comprendre l'objet et l'intérêt. Une superposition d'images sans queue ni tête d'un ennui mortel. Un film qui fait plouf!

scénario: 2/20 trechnique: 10/20 note finale: 2/20

Principale protagoniste du film, l’Eau apparaît ici dans toute sa splendide et terrible beauté. A travers le monde, des eaux glacées du lac Baïkal à Miami, en passant par l'ouragan Irma et les chutes Angel Falls au Venezuela, un incroyable tableau de la force de l’eau dans tous ses états.

Aquarela promet un voyage spectaculaire à travers la beauté fascinante de l’Eau, l’élément le plus précieux de la Terre. Des eaux glacées du lac Baïkal en Russie à l’ouragan Irma dévastant Miami, en passant par l’impériale chute du Salto Ángel au Vénézuéla, l’Eau apparaît ici dans toute sa splendeur, à l’heure du dérèglement climatique.

votre commentaire

votre commentaire

-

on reste en haleine jusqu'à la fin mais bof, le film est assez ennuyeux finalement. Il manque un je ne sais quoi pour être réussi. Anaïs Demoustier en procureur n'est pas du tout crédible. Et je n'aime pas les films sans fin et là, ça se termine en queue de poisson. Dommage!

scénario: 14/20 acteurs: 14/20 technique: 14/20 note finale: 14/20

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

Qui est vraiment Lise Bataille ? Une jeune fille innocente prise dans la tourmente d’un terrible règlement de comptes ? La coupable idéale d’un sombre fait divers ? Amie pour la vie qui cache son désespoir sous un masque d’indifférence ? Ou meurtrière manipulatrice au sang froid implacable ?

Au terme de ce drame en huis-clos construit avec sobriété et tenue, il est fort possible que le spectateur ne trouve aucune des réponses espérées et que le doute apparaisse, au final, comme le seul vainqueur de ce procès au cœur duquel nous sommes plongés.

Sur le banc des accusés, Lise écoute, impassible, les faits terribles qui lui sont reprochés. Sa meilleure amie a été retrouvée assassinée à son domicile, à l’issue d’une fête passablement arrosée. Lise avait seize ans au moment des faits et de lourdes présomptions pèsent sur elle, sans qu’elle puisse présenter d’alibi solide. Elle vit donc depuis deux ans avec un bracelet électronique à la cheville. Une descente aux enfers pour elle mais aussi pour ses parents et son jeune frère, aux prises avec le poison du doute, rongés par une interminable attente dont ils craignent aujourd’hui l’issue. Le fil de ce procès anxiogène se déroule sous nos yeux. Les experts, les photos de la scène du crime, les pièces à conviction, les dépositions, les versions des faits sur lesquelles certains sont revenus, l’arme du crime qui demeure introuvable, une terrible dispute entre Lise et la victime, quelques semaines avant le drame. Et puis les témoignages des proches, émouvants, déroutants, perturbants… On comprend que Lise Bataille n’est peut-être pas la jeune fille studieuse que ses parents décrivent et que, sans doute, ils ne la connaissent pas vraiment, ou plus, ou mal.

On comprend aussi que dans ce procès, quelque chose cloche. Que tout semble trop évidemment désigner d’un doigt inquisiteur (celui de la justice, celui de la morale ?) Lise comme coupable. Elle est bien trop impassible pour ne pas cacher quelque chose. Et d’ailleurs, elle a bien des raisons d’avoir voulu la mort de son amie, elle l’a même dit. Mais faut-il nécessairement prendre le visage fermé d’une jeune fille qui a vu sa vie basculer en quelques minutes pour de l’indifférence ? Et quel ado de 16 ans n’a pas dit, de rage, de colère, par défi ou provocation : « si tu fais ça, t’es mort » ?

C’est bien de toute cette complexité dont il va être ici question et bien malin celle ou celui qui pourra dire où se cache la vérité. Et d’ailleurs, quelle vérité ? La vérité de Lise qui raconte comment elle s’est couchée le soir du crime dans le lit de son amie, avant de partir au petit matin pour aller chercher son frère à l’école ? La vérité de l’avocate générale qui va exposer minutieusement les charges et déconstruire habilement les arguments de l’accusée ? La vérité de l’avocat de la défense qui va chercher à élever le débat, intimant les jurés à ne pas se tromper de procès et faire celui des conduites de la jeunesse d’aujourd’hui ? La vérité des parents de Lise qui assistent, impuissants, à cette dramatique mise en scène dont leur enfant est le personnage principal ?

Préférant la sobriété d’une ambiance presque clinique aux effets de manches dont abusent certains films de procès, Stéphane Demoustier privilégie l’exigence et peint, en creux, toute la complexité de l’acte de rendre la justice. En restant au plus près de sa présumée coupable et de ses parents, il fait monter la tension dramatique au fur et à mesure que se déroule le procès, et réussit à faire éprouver au spectateur l’asphyxie grandissante de l’enfermement de ses personnages dans ce terrible fait divers. votre commentaire

votre commentaire

-

Une très belle comédie avec des acteurs au top. C'est bien filmé, l'image est magnifique et le scénario très réussi. Bref, une totale réussite.

scénario: 17/20 acteurs: 17/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

Johannes Betzler, alias Jojo, est un enfant timide. Parmi ses camarades de classe, on ne le distingue guère : fluet, il fait pâle figure en comparaison de ses aînés, partis combattre au loin. Alors à l’image de beaucoup d'enfants de son âge, comme lui peu gâtés par la nature, compensant l'absence d'un père appelé sous les drapeaux, Jojo s'invente un ami imaginaire, un ami toujours de bon conseil, plein de sollicitude et d'entrain ; pour trouver un modèle, il n'aura pas à chercher bien loin, puisqu'il s'inspire de son idole, le meilleur ami de tous les petits Allemands blonds aux yeux bleus : Adolf Hitler ! Oui, ça surprend au début, même quand on resitue l'action dans le contexte de l'Allemagne nazie à la fin de la guerre, quand les Alliés commencent à la cerner de toutes parts et que Jojo, élevé dans l'adoration du dictateur depuis son adhésion aux jeunesses hitlériennes, ne rêve que de faire son devoir d'Aryen, à savoir combattre les soldats ennemis, se sacrifier pour la Patrie… et si possible dénoncer des Juifs. C'est là que ça va très vite se compliquer pour Jojo, lorsque, par un concours de circonstances, il va se confronter à ces « démons », et découvrir en autrui (et en lui-même) une humanité qu'il ne soupçonnait pas.

Dire de ce film qu'il danse sur une corde raide est sans aucun doute l'euphémisme de l’année. Narrer sans recul les aventures d'un antisémite fanatique à seules fins d'en rire relèverait de la gageure impossible si le film en restait là. Heureusement Taïka Waititi, réalisateur néo-zélandais né d'un père Maori et d'une mère Juive Ashkénaze, s'émancipe très vite de son postulat de départ, pour nous proposer une réflexion acerbe sur la manipulation, la perversité du monde des adultes, et l'impératif moral de l'ouverture à l'autre.

Toute l'intelligence du parti pris par Waititi tient dans le regard posé sur cette histoire tragi-comique : celle d'une société viciée vue à travers les yeux d'un petit garçon de dix ans ; du coup l'apparition d'un Hitler burlesque et badin fait sens, en ce qu'il est davantage la vision fantasmatique d'un père de substitution que le reflet fidèle du dictateur. Au fur et à mesure que les yeux de Jojo se décillent, le rôle du mentor va s'amenuiser, laissant la place au vrai sujet du film, donc : la manipulation. Celle, massivement destructrice d'adultes lâches et corrompus capables de mentir à des gosses avant de les envoyer au casse-pipe, et celle, plus insidieuse, plus intime, d'un petit garçon terrifié à l'idée de tout perdre et qui reproduit à son tour les mensonges de la propagande à des fins égoïstes.

Passant du rire aux larmes avec un sens des ruptures de ton qui en laisseront plus d'un pantois, Jojo Rabbit ose et réussit haut la main l'impensable : une comédie iconoclaste sur le totalitarisme, qui jamais ne glisse dans la débauche lyrique d'un Tarantino ou la clownerie aseptisée d'un Benigni. L'air de rien, Jojo Rabbit célèbre la liberté de penser, d'aimer et d'exister en dehors de tout système : un bras d'honneur à toutes les entreprises de lavage de cerveau, d'où qu'elles viennent. Et si un film qui commence par une version teutonne d'un tube des Beatles et finit sur un pas de danse esquissé après l'apocalypse ne vous convainc pas qu'il est un hymne à la vie, à l'amour et à la jeunesse, alors rien n'y fera ! votre commentaire

votre commentaire

-

Sensible et puissant, ce film éclaire le vieil antagonisme des Tutsi et des Hutu, qui a tant fait couler de sang.

scénario: 17/20 technique: 17/20 acteurs: 17/20 note finale: 17/20

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays.

Rarement l’histoire est écrite du point de vue des minorités. C’est en partie le propos de l’œuvre autant écrite que filmée d’Atiq Rahimi. Par ses livres, ses documentaires, ses longs métrages (Terre et cendres et Syngue Sabour, pierre de patience, adaptés tous deux de ses propres romans), il nous immerge dans le camp des laissés pour compte et de leur petite histoire, celle qui permet de mieux analyser et comprendre la grande.

Notre-Dame du Nil, c’est un joli pensionnat de briques roses niché dans un écrin de sérénité, qui semble surplomber les futilités du monde. Dans ce paysage où la beauté des montagnes rivalise avec celle des nuages, les jeunes filles que l’on dresse à devenir l’élite du pays se montrent sages et studieuses sous la houlette des religieuses. Parfois les rires éclaboussent les dortoirs entre deux batailles de polochons qui font voler les plumes blanches et se perler de sueur les peaux noires. Il y a de la sensualité dans l’air. Dans ce Rwanda de l’an 1973, la jovialité est tout aussi perceptible que la luxuriance de la nature.

L’avenir s’annonce prometteur, on rêve de mariages princiers, entre « gens de couleur » convertis au catholicisme. Car si les élèves sont noires, l’enseignement est résolument blanc. Quand une étudiante s’enhardit à poser la question sur le contenu très partiel et partial des cours, la réponse fuse, péremptoire : « L’Afrique c’est pour la géographie. L’Histoire c’est pour l’Europe. ». Pas de place pour le dialogue. Chacun à sa place et le Dieu des colons reconnaitra les siens. Oubliés des manuels scolaires les 25 rois rwandais, les 3000 ans d’existence d’une civilisation, son lien avec l’Égypte antique. Oublié ce que signifiait être Tutsi ou Hutu avant l’endoctrinement colonial allemand puis belge : non pas des ethnies différentes mais tout simplement des distinctions socioprofessionnelles. De hutu (agriculteur) on pouvait devenir tutsi (propriétaire de troupeaux) ou twa (ouvrier, artisan)… rien n’était figé. Tous avaient la même culture, la même religion, la même langue, le kinyarwanda. Dans cette dernière il existait même une expression consacrée : « kwihutura », qui signifie à la fois devenir tutsi et prospérer, tant il était fréquent de passer d’une classe à l’autre au fil des unions, de l’enrichissement personnel.

Mais qu’importe, dans cet établissement modèle, où l’on va de messes en processions, en passant par de menues tâches ménagères qui feront de chacune une épouse modèle, tout cela semble bien lointain. Les fades uniformes gomment les formes des nymphettes et simultanément leurs différences. Même les prénoms (Virginia, Gloriosa, Immaculée, Veronica, Modesta, Frida…) n’évoquent plus une quelconque appartenance au continent africain. Seul Monsieur de Fontenaille, un vieux colon illuminé et décadent, semble vouloir réveiller le passé avec ses théories fumeuses qui participeront, conjointement à la politique des quotas, à mettre le feu aux poudres de la pourtant si tranquille communauté retirée. En attendant, nos donzelles vaquent à leurs rêves et à leurs occupations, s’épanouissant en toute innocence, cultivant leurs amitiés, l’art de la taquinerie, celui des cachotteries. Sans parler des escapades nocturnes où certaines vont traficoter le nez d’une statue virginale, danser sous la pluie, ou bien quémander secours auprès d’une vieille sorcière aux airs fous qui vit isolée dans la forêt…

Mais des quatre coins du territoire montent en puissance des antagonismes profonds qui vont gangréner le corps social et s’introduire au sein de Notre-Dame du Nil, bouleversant à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays. votre commentaire

votre commentaire

-

Le dernier film de Bo Widerberg, réédité aujourd’hui, fait la chronique d’un amour entre un adolescent et sa professeure dans la Suède de 1943. S’y dessine en creux toute une société en perte de repères et de valeur. Le bel épilogue d’un grand cinéaste. Une prof pédophile qui sort avec son élève. Et tout cela se termine mal puisqu'elle se venge... triste Mais beau film.

scénario: 17/20 acteurs: 17/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

1943. Alors que ses camarades sont très occupés à parler de sexualité, un trouble s'installe entre Stig, jeune lycéen et son professeur Viola. Stig est attiré par cette femme belle et mature, Viola aime chez Stig sa jeunesse et son innocence. Ils deviennent vite amants. Mais Stig rencontre fortuitement Frank, le mari de Viola, représentant de commerce, alcoolique et fantasque. Une étrange relation d’amitié va naître entre eux.

Il est incroyable que ce très inspirant, ce très exaltant La Beauté des choses, Ours d’argent au Festival de Berlin en 1996, ait mis tant de temps pour venir jusqu’à nous. Réalisé par Bo Widerberg (« l'autre » cinéaste suédois, dit-on parfois en référence évidemment à Bergman) tout juste deux ans avant sa mort d'un cancer, La Beauté des choses nous arrive dans toute sa splendeur, épargné par l'usure des ans. Un film d'une force de conviction et d'expression peu commune, qu'il ne faut surtout pas se refuser, surtout en ces temps bousculés par un retour de l’ordre moral. Un film qui nous rappelle qu’il n’est rien de meilleur que la liberté de pensée, la liberté d’expression et le goût de l’interdit. Qui n’est pas tombé un peu amoureux ou amoureuse d’un(e) de ses professeurs, ne serait-ce qu’une fois dans sa scolarité ? Qui n’a rêvé de voler un baiser à un de ces êtres inaccessibles perchés sur leur chaire, au lieu de se contenter de ne boire que leurs paroles ?

L’affaire nous plonge en 1943, s’ancrant ainsi en filigrane dans les souvenirs d’adolescence du cinéaste, ce qui confère à la reconstitution une incontestable authenticité et nous fait bien ressentir l'ambiance malsaine de l'époque, de cette Suède prisonnière de sa « neutralité ». Les adolescentes en ces temps-là étaient scolarisées loin des adolescents, ce qui permettait à ces derniers de laisser libre cours à leurs stupides fanfaronnades, sans qu’aucune ne les remette à leur place. Dans son lycée, Stig (brillamment interprété par le propre fils du réalisateur) reste en retrait de tous ceux qui se vantent peu ou prou de leurs soi-disant exploits sexuels, avec ce vocabulaire lourd et grossier typique des bandes de garçons. Quand le damoiseau rentre le soir, sa jolie voisine pleine de tâches de rousseurs craquantes le guette dans un recoin de l'escalier, dans l’espoir qu'un jour il pose un regard sur elle, ce qui n’arrive jamais. Elle met trop aisément cela sur le compte de l’inexpérience, de la timidité. Si elle savait ! Si tous savaient les fascinants fantasmes qui le hantent jusque dans son lit ! Notre jeune blondinet, tellement séduisant avec son regard d’acier intense, sa peau diaphane, ses lèvres à croquer, n’a d’yeux que pour Viola qui lui enseigne l’anglais. Celle-ci, d’une bonne vingtaine d’années son aînée, remarquant le manège, adopte l’attitude d’une adulte bienveillante qui maîtrise la situation. D'abord amusée, puis de plus en plus troublée. D’œillade profonde en œillade gourmande, les heures de classe deviennent de délicieux supplices. Le temps suspend son vol… Un ange passe… puis un autre… Les doigts par inadvertance se frôlent, se glissent et se lovent dans les replis d’un dictionnaire, faute de pouvoir tendre vers ceux d’un décolleté. Puis viendra le moment fatidique, une trop grande promiscuité dans un escalier… Il sera fait fi de la morale, des bonnes mœurs et des convenances.

À compter de cet instant, Stig viendra prendre des leçons un peu particulières chez l’enseignante, sans pour autant jamais progresser en anglais. L’un et l’autre assoiffés de douceur, de caresses, d’espoir. Le désir attisé par le risque, la crainte que leur liaison soit percée à jour, jouant avec le feu avec la même candeur libertine. Tout serait simple et doux, tant les parents de Stig lui laissent la bride sur le cou, ouverts et confiants, s’il n’y avait Frank, le mari de Viola. Jamais très loin bien que voyageur de commerce, souvent ivre, il finira fatalement par tomber sur Stig, pas encore parti, pas encore rhabillé… Malaise… Mais l’embarras cédera vite la place à un maelstrom de sentiments contradictoires. Notre jeune amoureux sera bouleversé par cet homme bricoleur et inventeur raté, exubérant, philosophe, amateur de musique classique autant que d'alcool, joyeusement désespéré. Magnifique personnage qui fait définitivement décoller le film, le hisse à des hauteurs insoupçonnées, à mille lieues de la bluette ou du vaudeville…

La belle histoire sensuelle s’évanouit au fur et à mesure que les relations entre les personnages deviennent troubles, complexes, insaisissables. Elle se transforme en prise de conscience morale, politique et avec cet œuvre magistrale, Bo Widerberg, réalisateur autodidacte issu d’une classe modeste, confirme avec éclat qu’il était bien devenu le héraut de la rébellion cinématographique qu’il rêvait d'être. Une découverte majeure, un des plus beaux derniers films de l'histoire du cinéma, jusqu'à rivaliser avec le sublime Gens de Dublin de John Huston, c'est dire ! votre commentaire

votre commentaire

-

Un très joli documentaire sur la recherche du loup!

scénario: 16/20 technique: 16/20 note finale: 16/20

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature.

« Au cours des années passées dans la vallée sauvage au contact de la meute, j’ai pu observer de mes yeux le fonctionnement des grands équilibres primordiaux auxquels sont soumis les animaux sauvages et notamment les grands prédateurs. Il y a urgence à préserver ce monde sauvage dans nos sociétés de plus en plus urbanisées. C’est l’une de mes obsessions. » Jean-Michel Bertrand

Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups. Il raconte comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.

C’est un grand voyage qui nous entraîne entre vallées sauvages et zones urbanisées des Alpes, pour se terminer dans une cabane perdue au fond d’une forêt Jurassienne. Deux années durant, le réalisateur a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique des loups à cette période de leur vie, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple.

Dans le sillage des loups nomades, le film nous montre comment ils doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et sur lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Villages, routes et grandes agglomérations qu’ils devront à tout prix réussir à franchir au péril de leur vie. Sans oublier cette menace permanente des tirs, dits de prélèvements, décidés par les hommes qui n’acceptent pas le partage de leur territoire avec le prédateur diabolisé. Se pose alors la question de savoir qui empiète sur le territoire de l’autre…

Ce voyage aux côtés des jeunes loups en dispersion est l’occasion d’une immersion primitive et philosophique au cœur d’une nature magique de plus en plus fragilisée. Un monde sauvage qui émerveille et montre la vitalité d’une nature si souvent négligée par l’homme, dont les grands équilibres doivent à tout prix être préservés. Le loup en est un symbole.

Puis, au bout de la route, la découverte d’un territoire inoccupé, disponible et prometteur pour les jeunes loups. Une cabane de rêve, des lynx… D’autres rencontres, d’autres questionnements, d’autres émerveillements et la promesse d’assister à l’installation d’une nouvelle meute.

« C’est un voyage, mais lequel ? Celui du loup ? De l’homme ? Métaphysique ? Esthétique ? Écologique ? Fantastique, en tout cas. Grâce à des prises de vues très rares en France, il nous montre des loups vivants, déconnant et se poursuivant, chassant même. Bertrand est on the road, bâton au poing, marchant inlassablement sur les pointes les plus rocheuses, traversant des vallées aux myrtilles, traçant le moment venu son chemin au travers de forêts couvertes de neige. Il avance, ne dédaignant pas de déterrer une truffe pour accompagner une omelette.

« Par un commentaire simple et puissant, il dit combien deux cultures de la vie s’opposent. Ce renard qu’il rencontre, pendu par un fil de fer à une branche, façon “loi de Lynch”, raconte l’essentiel de cette folie humaine qui ne supporte pas le sauvage parce qu’elle déteste la vie. Mais Bertrand continue d’avancer. Fabuleux. » votre commentaire

votre commentaire

-

On passe un agréable moment mais ce n'est pas le film du siècle. Une petite comédie vite regardée et vite oubliée.

scénario: 16/20 acteurs: 16/20 technique: 16/20

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…

Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ? votre commentaire

votre commentaire

-

Un très bon film sur le harcèlement sexuel. Les actrices sont formidables. le seul bémol: Nicole Kidman: elle s'est tellement fait tirer qu'on ne la reconnaît pas. Ce film met en avant toutes ces femmes qui se font harceler mais qui ne veulent hélas rien dire. Un encouragement pour toutes ces femmes à dénoncer ces pratiques honteuses.

scénario: 17/20 technique: 17/20 actrices: 17/20 note finale: 17/20

Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

En France, l’affaire n’a pas tellement marqué les consciences. Pourtant la chute pour harcèlement sexuel, à l’été 2016, de Roger Ailes, l’emblématique fondateur de la chaîne d’informations conservatrice Fox News, constitue un préambule à l’affaire Weinstein et annonce l’émergence du mouvement #MeToo. Scandale retrace le combat des journalistes et des animatrices stars de la chaîne pour dénoncer les agissements du bras droit de Rupert Murdoch… Nicole Kidman et Charlize Theron incarnent deux présentatrices vedettes de Fox News, respectivement Gretchen Carlson et Megyn Kelly. Placardisée, puis licenciée sans justification, Carlson qui a dû résister aux pressions et aux avances de Roger Ailes (John Lithgow) décide de l’attaquer pour harcèlement et cherche d’autres compagnes d’infortune au sein du groupe…

Bien que concernée, Kelly, prise dans la tourmente de la présidentielle de 2016 et sous le feu de tweets rageurs de Donald Trump (la journaliste avait notamment rappelé au milliardaire ses commentaires désobligeants envers les femmes lors du fameux débat tenu en 2015 entre les candidats républicains aspirant à la présidence des États-Unis), est réticente à témoigner. Le troisième personnage féminin incarné par Margot Robbie est un personnage fictionnel, composite, inspiré par différentes reporters et productrices de programmes. Sa Kayla Pospisil est naïve, complètement fan de la ligne éditoriale de Fox News et espère gravir les échelons au plus vite, mais les coulisses de son organisation où règne une masculinité toxique élevée au rang de culture d’entreprise ne vont pas tarder à nourrir son désenchantement…

La télévision étant essentiellement un « médium visuel », comme se plaisait à le dire le patron, qui n’hésitait pas à faire défiler devant lui celles qui rêvaient d’y faire carrière, dans une espèce de rituel où, avec la complicité d’une assistante, il se retrouvait seul avec elles derrière sa porte close. À ce chapitre, le malaise atteint son paroxysme quand la jeune Pospisil , par ailleurs chrétienne évangélique ambitieuse, doit mettre de côté toutes ses valeurs pour combler le regard malsain de celui qu’on surnommait aussi « Jabba the Hutt ». Quand, lors de la scène la plus malaisante du film, ce dernier demande à la nouvelle recrue de relever un peu sa jupe, encore un peu et encore un peu plus, la nature du sentiment horrible qui peut alors envahir une personne harcelée est illustrée de façon éloquente.

Jay Roach s’emploie aussi à décrire comment le réseau s’y est pris pour « vendre » son idéologie en poussant la notion d’information spectacle – et le sexisme – encore plus loin. Roger Ailes exigeait d’ailleurs que les animatrices soient assises derrière des bureaux en plexiglas. Dans une émission de débat, on s’assure qu’une participante soit assise de côté au bout de la table, de sorte que les jambes soient bien mises en valeur…

Ceux qui ont suivi l’affaire il y a trois ans, ou qui connaissent déjà un peu l’univers de Fox News Channel, n’apprendront rien de vraiment neuf, mais apprécieront la qualité de la reconstitution. Porté par ses trois excellentes actrices, Scandale a aussi le mérite de montrer comment faire changer la honte de camp. votre commentaire

votre commentaire

-

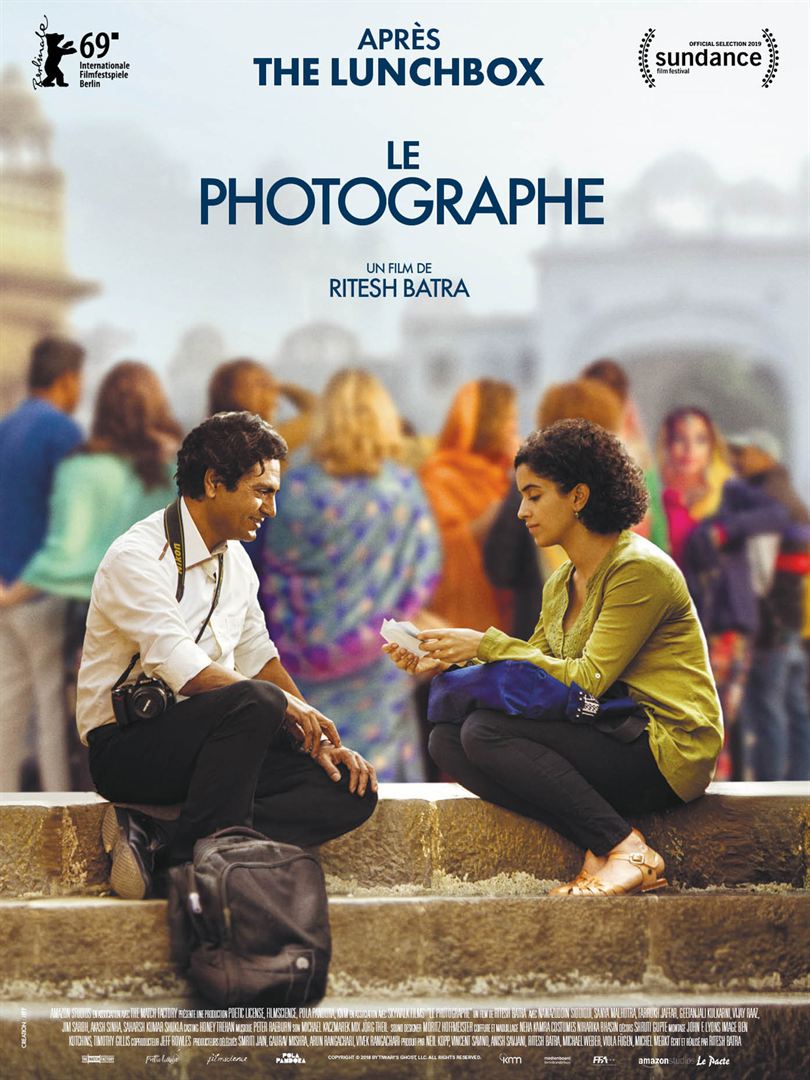

Un très joli film même si je déteste les films sans fin, qui s'arrête brusquement sans qu'on sache pourquoi.

scénario: 14/20 technique: 16/20 acteurs: 16/20 note finale: 15/20

Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse improbable, Miloni, jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité…

On se souvient avec délices de The Lunchbox, le premier film de Ritesh Batra et on retrouve dans ce nouveau film cette finesse d’esprit, faussement ingénue, qui fait sa signature. On pourrait se croire, de prime abord, dans une charmante bluette indienne digne des grands soaps bollywoodiens. Mais c’est bien sûr un remarquable et amoureux pastiche du style dont s’empare le scénario pour mieux nous entraîner dans l’analyse subtile d’une société indienne en transition, qui ne cesse de s’empêtrer dans ses propres contradictions, un pied entravé dans les valeurs passées, l’autre ne sachant où se poser parmi les miroirs aux alouettes du progrès…

L’histoire démarre donc comme un véritable conte de fée des temps modernes dont on voit les rouages arriver aussi sûrement que la trompe de Ganesh au milieu d’un jeu de quille. Rafi est photographe, bel homme vivant laborieusement et chichement. Il ne fait pas partie de ces tireurs de portraits promis à une lucrative carrière, devenus rares depuis que pullulent portables et selflies. À Bombay, au même titre que les vendeurs de colifichets ou de cartes postales, il quémande l'attention du chaland qui passe, essayant de le convaincre de prendre la pose sous la grande Porte monumentale, afin d'immortaliser cet instant essentiel. Baratin bien huilé, regard séducteur, œillades de cocker qui laissent la désagréable impression, à ceux qui refusent ses prestations, d’avoir commis une mauvaise action.

Le soir venu, après avoir récolté quelques roupies, Rafi se retrouve avec ses éternels compagnons de chambrée, microcosme de mâles esseulés, venus conquérir loin des leurs non pas l’inaccessible richesse, mais le nécessaire pour vivre, le dur labeur des champs ne suffisant plus. C’est donc toute l’Inde laborieuse, populeuse, qui vient s’agglutiner-là, dans la capitale commerciale, pour améliorer son ordinaire, avoir accès aux soins… on connait la rengaine. Chaque soirée, la routine veut qu’on se taquine. On décortique la vie des autres, on a si peu à dire sur la sienne… On boit un peu, on rigole fort, avant de s’endormir, entassés dans l’unique pièce, sous le mouvement perpétuel des pales du ventilateur qui s’évertuent à rendre l’air respirable.

Rafi est le seul dans sa bande qui ne soit pas encore marié, au grand dam de sa grand-mère qui ne cesse de vouloir lui trouver une épouse. Cela donnera quelques scènes comiques, comme il se doit, dans la plus pure tradition de la comédie indienne classique. Si Bombay est immense, le bras d’une mamie rabougrie est plus long qu’on ne croit ! Même à distance, Rafi ne peut lui échapper. Le voilà harcelé par des cousins au énième degré, de vagues connaissances qui le persécutent, c’est toute la rue qui s’y met et répercute les chantages affectifs de l’aïeule qui se lamente sur le fait qu’il ne trouve pas un beau parti. Comment le pourrait-il ?

Quand Rafi rencontre Miloni, ils n’ont objectivement rien à faire l’un avec l’autre. Lui sombre de peau, elle au teint diaphane, lui fauché comme les blés, elle venue de milieu aisé, lui sans espoir d’avenir, elle progressiste, cultivée, bête à concours, lui musulman… Deux antithèses caricaturales faites pour objectivement ne jamais se côtoyer… mais vous connaissez le hasard, cet éternel taquin… Le petit service que Rafi va demander à Miloni va progressivement les rapprocher. Serait-elle la princesse qui peut sortir le petit ramoneur de rien du tout du ruisseau ? Vous le saurez au prochain épisode…

Remarquablement interprété, des acteurs principaux aux titulaires des plus petits rôles, le film quitte les sentiers battus dès l’arrivée de l’inénarrable grand-mère qui crève l’écran, plus vraie et touchante que nature. Ce sont tous ces arrières plans soignés qui progressivement étoffent l’intrigue, tirent bien plus que le portrait de ses personnages, celui de tout un pays. votre commentaire

votre commentaire

-

La musique est d'une beauté à couper le souffle. Les décors, les costumes, la phot sont magnifiques. Mais c'est d'un ennui... Il y a au moins une heure de trop dans ce film. Le montage n'est pas terrible.

scénario: 14/20 technique: 18/20 acteurs: 15/20 note finale: 14/20

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Pour son deuxième long-métrage en tant que réalisatrice, Greta Gerwig n'a pas eu froid aux yeux et réalise un grand écart aussi ambitieux qu'intrigant : attendue au tournant après le très beau Lady Bird, film indépendant intimiste et résolument contemporain, sur un scénario original qu'elle a écrit elle-même, elle s'attaque ici à un monument de la littérature américaine, le roman ultra populaire de Louisa May Alcott, déjà adapté huit fois pour le grand écran ! Fresque romanesque, production et budget beaucoup plus importants, casting haut de gamme réunissant la jeune et talentueuse nouvelle garde hollywoodienne (cela dit, Ronan et Chalumeau étaient déjà présents dans Lady Bird) encadrée par les deux prestigieuses aînées Meryl Streep et Laura Dern : allait-elle réussir le pari d'apporter sa touche alliant vivacité et fraîcheur, de s'approprier ce classique pour en faire une œuvre personnelle ? Certains regretteront sans doute de voir rentrer un peu dans le rang, de voir s'assagir un des feux follets du cinéma indépendant américain mais nous avons pour notre part trouvé le film très réussi, assumant pleinement ses grands et nobles sentiments, menant avec une énergie communicative un récit impeccablement agencé, et tirant le meilleur parti de sa kyrielle de comédiennes qui dessinent, toutes générations, tous parcours confondus, un formidable portrait de groupe d'une féminité aux multiples facettes. Aucune raison de bouder son plaisir !